Lernt es sich in Präsenz wirklich am besten?

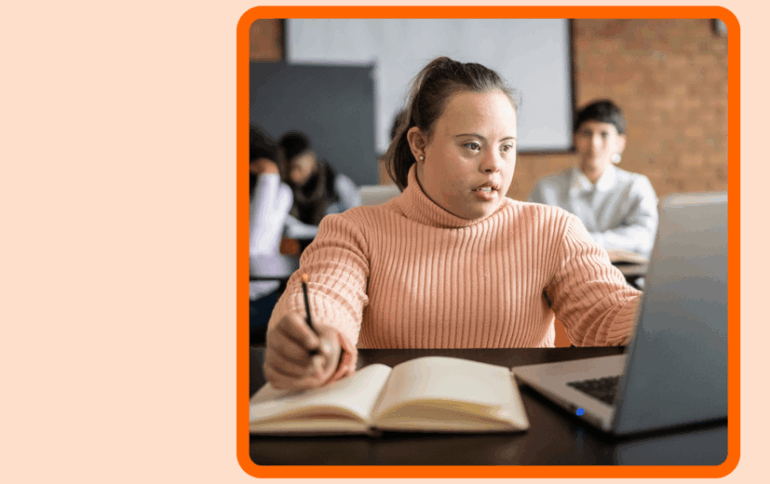

Sätze wie „Da muss man selbst dabei gewesen sein.“ hört man immer wieder. Und natürlich hat direkte Interaktion vor Ort ihre Vorteile, aber lassen Sie uns auch einmal über die Hürden sprechen, die traditionelle Seminarumgebungen für Menschen mit Behinderungen haben können:

- Menschen mit Sehschwächen oder Fehlsichtigkeit. Im Seminarraum können wir nicht die Schrift vergrößern, den Kontrast erhöhen oder Screenreader einsetzen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer Fortbildung und können das vorne Gezeigte nicht mitverfolgen.

- Neurodiverse Menschen. Jedes Gehirn funktioniert anders. Einige Menschen müssen sich beim Lernen bewegen, andere brauchen mehr Zeit, um schriftliche Texte zu verarbeiten, und wieder andere tun sich schwer, wenn Informationen zu schnell oder zu langsam präsentiert werden. In einem klassischen Seminar kann auf diese diversen Bedürfnisse nicht eingegangen werden.

- Schwerhörige und gehörlose Menschen. Ohne Gebärden- oder Schriftdolmetscher entgehen diesen Menschen in den meisten Lernumgebungen zentrale Informationen. Es gibt zwar verschiedene Hilfstechnologien, doch keine davon ist perfekt. Außerdem sind die akustischen Gegebenheiten in Seminarumgebungen oft nicht gut genug, dass diese Technologien sinnvoll eingesetzt werden können.

- Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Physische Lernumgebungen wie Kongresszentren und Seminarräume stellen Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit vor zahlreiche Hürden – von zu wenig Zeit zum Raumwechsel bis hin zu ungeeigneten Sitzgelegenheiten. Selbst offiziell barrierefreie Umgebungen tragen selten der erhöhten Anstrengung und dem körperlichen Unbehagen Rechnung, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen in solchen Umgebungen ertragen.

- Menschen mit psychischen Störungen. Menschen mit unterschiedlichen psychischen Störungen fühlen sich in klassischen Präsenz-Fortbildungen nicht selten unwohl und überfordert. Denken Sie z. B. an Menschen mit einer Sozialphobie, die sich in Gruppendiskussionen extrem gestresst fühlen, oder Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung, die Angstzustände bekommen, wenn sie nicht ganz nah an einem Ausgang sitzen.

Wenn einige beim Lernen zurückgelassen werden, ist das ein Verlust für alle

Diversität ist eine Bereicherung für alle Gruppen, egal ob privat oder beruflich. Jede neue Stimme bringt frische Perspektiven, die Innovation begünstigen und hinderliches Gruppendenken ausschalten. Es geht hier nicht um die Einhaltung irgendwelcher politischen Vorgaben oder philanthropischen Bemühungen, sondern darum, Organisationen agiler und kreativer zu machen.

Wie aber diese Diversität fördern und aufrechterhalten? Durch kontinuierliches Lernen. Denn das nützt nicht nur den einzelnen Lernenden, sondern der Organisation als Ganzer. Doch traditionelle Lernumgebungen schließen allzu oft genau die Stimmen aus, die wir hören möchten. Wenn wir das Lernen nicht barrierefrei gestalten, beschneiden wir unser kollektives Potenzial.

E-Learning fördert Inklusion

Als Menschen ohne nennenswerte körperliche oder geistige Einschränkungen vergessen wir oft (oder bemerken gar nicht erst), wie viele Hürden klassische Aus- und Weiterbildungsangebote bergen können. Zum Glück gibt es inzwischen viele Lösungen, die mehr Menschen an den Tisch holen.

Visuelle und auditive Hilfen

Die digitale Welt eröffnet Möglichkeiten, die in physischen Kontexten schlicht unmöglich sind. Von responsivem Design werden die meisten schon gehört haben, und es ist superpraktisch, weil Inhalte damit auf den unterschiedlichsten Geräten effizient dargestellt werden können. Was oft übersehen wird, ist, dass responsives Design noch viel mehr kann: Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen können in einem responsiv gestalteten E-Learning-Kurs z. B. ganz nach Bedarf heranzoomen, bis die Schrift groß genug ist – kein waagerechtes Scrollen, keine seltsamen Zeilenumbrüche, einfach nur nahtloses Lernen.

Screenreader-Unterstützung und Alt-Texte sind weitere Mittel, um Lernangebote für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Wenn Kurse nach den Empfehlungen des internationalen Barrierefreiheitsstandards WCAG gestaltet sind, können Teilnehmende auch per Tastatur und Screenreader sinnvoll durch den Kurs navigieren.

Und wir können noch weiter gehen. Wenn Sie Voiceover am Anfang von Lektionen einbauen, können Teilnehmende sich die Einleitungstexte anhören, anstatt sie zu lesen. Wenn Videos Untertitel haben, können auch Schwerhörige und Gehörlose von den Inhalten profitieren. Wenn wir als E-Learning-Designer all diese Möglichkeiten nutzen und kombinieren, können noch mehr Menschen, die diese Hilfen benötigen, an den Kursen teilnehmen – aber auch für Menschen, die keine Hilfen benötigen, wird die Kursteilnahme angenehmer, weil flexibler.

Angenehme Lernumgebung = produktive Lernumgebung

Mit E-Learning lässt sich die Lernumgebung an individuelle Bedürfnisse anpassen. Sie brauchen Bewegung, während Sie lernen? Das geht. Sie müssen im Liegen lernen? Auch kein Problem. Sie brauchen es heller, leiser oder wärmer? Alles unter Ihrer Kontrolle.

Für Menschen mit PTBS oder anderen psychischen Störungen kann es ungemein befreiend sein, in einer vertrauten Umgebung lernen zu können, die sie selbst unter Kontrolle haben. Keine Angst, weil der nächste Ausgang zu weit weg ist, kein Stress durch gezwungene soziale Interaktionen, keine unerwarteten Trigger. Einfach nur in Ruhe lernen!

Für neurodiverse Menschen, die mehr Dynamik beim Lernen brauchen, sind interaktive Module in E-Learning-Kursen keine Spielereien, sondern notwendige Elemente, um Lernen möglich zu machen. Ausklappbare Akkordeons, Flashcards, Bildkarusselle und Prozessinteraktionen halten diese Menschen bei der Stange – und sorgen auch bei „neuronormalen“ Menschen für mehr Motivation und Spaß beim Lernen. Und ja, all diese interaktiven Elemente sollten im Hinblick auf Screenreader-Nutzer per Tastatur bedienbar sein.

Mit E-Learning lässt sich Lernen an das Leben und die Menschen anpassen. Dieses Mehr an Kontrolle bedeutet, dass alle im eigenen Tempo und im eigenen Stil lernen können.

Barrierefreies Lernen durch Kombination von Präsenz- und Digitalangeboten

Natürlich geht es nicht um einen kompletten Verzicht auf Präsenz-Lernerfahrungen, sondern um ein Umdenken. Mit den technischen Mitteln von heute können wir mit dem Blended-Learning-Ansatz einen großen Schritt in Richtung einer barrierefreien (Arbeits-)Welt tun.

Veranstalter und Pädagogen können Hürden aus dem Weg räumen, indem sie z. B. Dokumente in verschiedenen Formaten anbieten, bei der Gestaltung auf empfohlene Schriftgrößen und Kontrastwerte achten und Unterlagen im Voraus zur Verfügung stellen, damit Teilnehmende sich auf ihre Weise – z. B. mit Screenreadern – vorbereiten können.

Der Clou liegt in der Verzahnung verschiedener Angebote:

- Stellen Sie vor und während einer Lehrveranstaltung barrierefreie Dokumente und Online-Lernangebote zur Verfügung.

- Stellen Sie Aufnahmen mit Transkripten zur Verfügung, damit Teilnehmende den Stoff wiederholen können und Menschen, die nicht teilnehmen konnten, mitgenommen werden.

- Stellen Sie im Nachgang kleine Zusammenfassungen zur Verfügung, in denen die Kernpunkte noch einmal aufgegriffen werden. So bleibt alles besser im Gedächtnis.

Was wäre, wenn wir mit „alle“ wirklich alle meinen?

Beim Thema Barrierefreiheit wird viel über Technik gesprochen, aber es geht um viel mehr als Technik, es geht um Gleichbehandlung. Digitale Barrierefreiheitstools sind keine bloßen Annehmlichkeiten, es sind Türöffner und Wegbereiter, damit möglichst viele Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Stellen Sie sich eine Kollegin vor, die wiederholt um Barrierefreiheitshilfen bitten muss, oder schlimmer noch einen Kollegen, der aus Scham wegen einer körperlichen oder geistigen Einschränkung Fortbildungsangeboten aus dem Weg geht. Und stellen Sie sich dann vor, wie es wäre, diesen Menschen Lernerfahrungen zu bieten, die von Hause aus barrierefrei sind – ohne Bitten, ohne Extras, ohne das Gefühl der Extrawurst oder des Sorgenkinds. Das schafft und bindet zufriedene und erfolgreiche Mitarbeitende, das ist wahre Inklusion.

Allzu leicht denken wir, dass wir den Herausforderungen der Welt machtlos gegenüberstehen und dass unsere Entscheidungen und Taten doch nichts verändern. Aber fragen Sie Menschen, die von barrierefreien Angeboten profitiert haben, und Ihre Sichtweise wird sich schlagartig ändern. Mit jedem barrierefreien Kurs, den wir entwerfen, sagen wir zu Menschen: „Ihr gehört dazu. Ihr seid uns nicht egal. Eure Stimmen sind eine Bereicherung für uns alle.“

Die technischen Mittel haben wir. Die Frage ist also nicht, ob wir es schaffen können, die Frage ist, ob wir es wollen. Wenn Sie Fortbildungen, Onboarding-Materialien oder andere Lernangebote entwickeln, haben Sie eine Entscheidung. Entscheiden Sie sich beim nächsten Mal für mehr Inklusion?

Fazit

Traditionelle Lernumgebungen stecken voller Hürden für Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen. E-Learning kann einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung von Aus- und Weiterbildung leisten. Dabei geht es nicht um einen Umstieg von Präsenzangeboten auf digitale, sondern um eine Verschmelzung der beiden Welten, um wirklich inklusive Lernerfahrungen möglich zu machen.